Вечер всё плотнее обступал деревню, укутывал серым дымом избы и изгороди, на востоке клубились сизые тучки, готовые рассыпаться холодными брызгами дождя. Дети визжа и горланя носились по улицам, давно бы им пора по домам, но матерям сейчас не до них. Только и разговоров про Серафиму Федотову, как не зацепятся языками бабоньки, все беседы к этой бесстыднице сводятся.

Дед Антип и бабка Марья — старожилы деревенские, всего повидали на своём веку и то, дивятся Серафиминому нахальству. Как верховные судьи восседают они на брёвнышке перед возмущённо гудящими бабами и вещает Марья, потрясая клюкой: «Подсчитала я давеча, что не прошло и сорока дней с тех пор, как душенька Петра на небеса отправилась! А жёнушка его даже срока этого не утерпела, пошла подолом мести! Не дай соврать Антип, не прошло ещё срока?» Глухой Антип понял, что обращаются к нему и активно закивал: «Всё верно говоришь Марья, так оно и было!»

Одна из баб выступила вперёд и нахмурив брови продолжила тему. «Видала я намедни мать Петрову, сдала она сильно: лицом посерела и иссохла вся. Видано ли, сынка оплакать не успела, а невестушка уж к другому прибилась! Живут теперь вдвоём с дочкой, тяжко без мужика — то в доме, скотину продают, не справляются. А Серафиму поминают словами самыми погаными. А как иначе? Она ведь теперь живёт с этим Данилой, иль как там его…»

«Всё верно говоришь, — вновь подключилась Марья, — бессовестная эта, сожительствует с Данилой, один из пришлых, что церковь ремонтируют! Сразу к нему ушла и живут в грехе, у Егоровны угол снимают. А Егоровне всё равно, денюжки — то не пахнут…» «Говорят, они повенчались ужо…» — подал кто — то голос. «Не смеши, — отмахнулась бабка Марья, — кто их повенчает? Вот закончат работники церкву ремонтировать и все, уедут откуда прибыли и Данила, в том числе. Думает с собой её возьмёт, а на что она ему там? Там своих таких прорва! Серафима туточки останется и придётся ей ползти на коленях к отцу своему или к свекровушке. Да только пинка под мягко место она везде получит. И поделом нахалке!»

Загудели бабоньки, как осиный рой потревоженный, возмущению их не было предела, Серафима на весь женский род тень бросила своим бесстыжим поведением, нагло и в открытую ушла к Даниле. Бросила мужниных родных и на отца — старика наплевав. «А Петя смотрит с облачков на вдовицу свою, — запричитала Марья, — и горькими слезами обливается. Растоптала любовь ихнюю и ноженьки вытерла, всё что было позабыла. Видно натура изначально была подлая!»

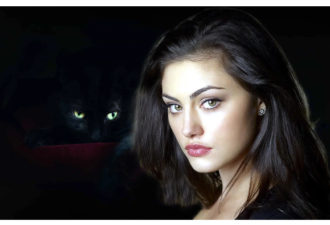

Меж тем вечер окончательно заполонил улицы и тучки незаметно накатили чёрной волной, роняя изредка ледяные капли на дорожную пыль. Откуда — то из серого мрака улицы раздался заливистый смех, бабы, вздрогнув, обернулись. Серафима стояла, едва различимая в сумерках и запрокинув голову, заливисто хохотала. «Опомнись! Окаянная, — возмутилась бабка Марья, — заместо того, чтоб перед людьми покаяться и повиниться, она подслушивает и зубоскалит!»

Но Серафимин хохот ещё пуще по улице покатился. Сверкнув в темноте белыми зубами, она сказала: «А в чём я повинна, чтоб мне перед всеми каяться? Жила я с папаней — пьянчугой горьким, кормила его, обстирывала, избу мела и следила чтоб не замёрз где — нибудь в мороз, как собака. И что же? Вечно был мною недоволен, ведь я когда народилась мамка из — за меня на тот свет отправилась. А соседи вторят ему: знать плохо следит за отцом Серафима, коли пьёт он так!

Выдал батя меня замуж за дружка своего, собутыльника. А в избе мужа моего новоиспечённого две змеи затаились: свекровушка да золовушка! Ещё горьче доля моя стала. Всё ни так, что не сделаю. Доченьке своей, свекровь ведра с водой поднять не даст, а на меня четыре навесит. И Петенька их пил, по их уразумению, из — за меня. Ведь не могу я дитя родить, конечно я в том виновата, а не Петенька, который всю свою силу мужскую пропил! Завели скотины полон двор, я одна всю её обихаживала. Золовка ещё молодка совсем, семнадцатый год ребёночку, свекровь стара и немощна, а Петруша сам, как скотина! А Серафима тащи всё на себе, как лошадь ломовая. Вот и продают они теперь скотину всю, не потому, что Петруши не стало, а потому, что я ушла.

Ушла и не жалею ни секундочки, женщиной себя впервые почувствовала, а не лошадью, на которой едут все. И венчанная я жена Даниле, чтоб языки ваши поганые не трепали. Уедем мы завтра и не оглянусь ни разу. Жалеть не стану. Уж лучше там, далеко — далеко буду я счастливою, чем промеж вас вечно бесстыжей да плохой!»

Бабка Марья встала со своего брёвнышка и потрясая клюкой закричала: «Да что ж вы слушаете речи эти бесстыжие? Наподдать нахалке надобно, чтоб не повадно было!» Но Серафима, предчувствуя такой финал, уже бежала, подобрав юбки, вниз по улице и голые ноги её мелькая, растворились во тьме, лишь смех только ещё звенел в свежем вечернем воздухе. Дед Антип ничего не поняв твердил: «Всё верно, так оно и было!» Бабы возмущались, охали и цокали языками. А некоторые, тараща влажные глаза в густую темень, шептали: «Беги Серафима, беги…»

Анфиса Савина